-

2025.7.12

-

2025.7.12

-

2025.7.11

-

2025.7.11

- コラム

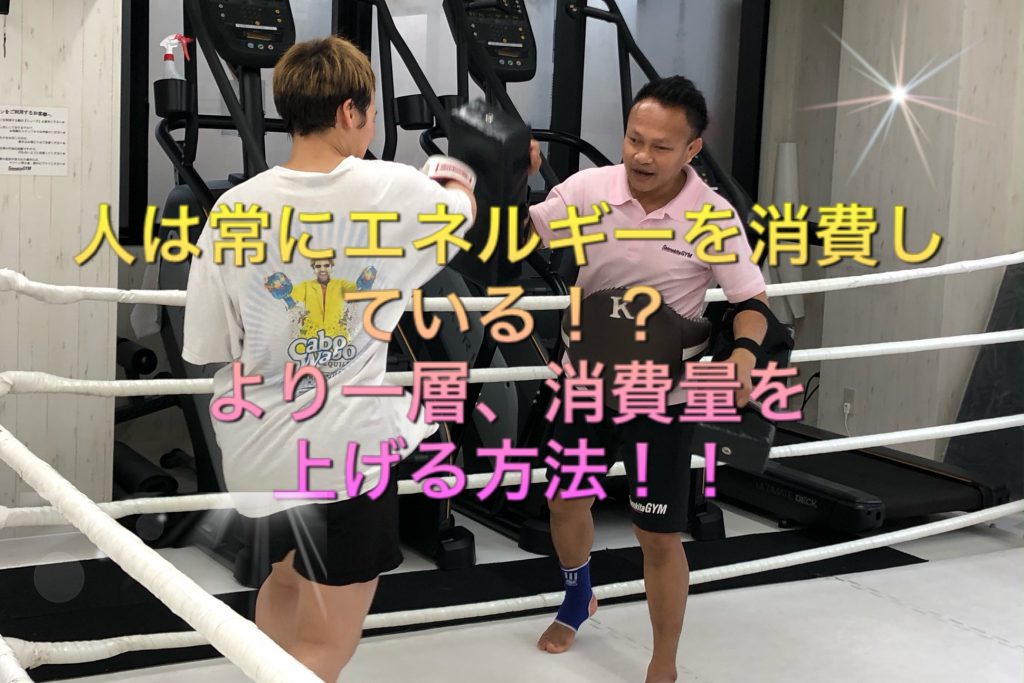

人は常にエネルギーを消費している!?より一層、消費量を上げる方法!!

公開日:2019.4.11

更新日:

筋肉が最もエネルギーを消費させる

人間は37度の熱を保つために、常にエネルギーを消費し続けています。

熱を維持するために消費されるエネルギーは、筋肉が6割、肝臓などの内臓で2割、褐色細胞で2割使われている。また、そのエネルギー源となるのが脂質や糖質です。

そのため、エネルギー消費が低下すると、摂取した脂質や糖質が余ってしまい体に蓄えられます。もちろん、エネルギー消費が低下したとしても、摂取した脂質や糖質の量が少なければ蓄えられることはありません。

筋肉の特性

エネルギーを最も消費させる筋肉ですが、動かずにいる時にはエネルギーをあまり使っていません。

どういうことかというと、重いものを持っているときにも動作がないとエネルギーが消費されにくいということです。重いものを持つこと自体は大きな筋力を使いますが、動かずにいるとエネルギーをセーブして力を出し続けます。

つまり、省エネモードになるということです。

省エネと聞くと良いことのように感じますが、ダイエットや脂肪燃焼したい方にとってはマイナスに働きます。そのため、負荷がなくても動き続けている方が、ダイエットや脂肪燃焼には効果的です。

つまり、キックボクシングやエアロビクスなども重いものを持つことはあまりありませんが、常に動いているのでエネルギー使用量は高くなるため、脂肪を減らしたい、ダイエットをしたい女性などにはオススメです。

ちなみに、筋肉が収縮すると熱が発生するのですが、負荷が軽くなってスピードが上がるほど大量の熱が発生します。

太りやすい体質は存在する

常日頃から摂取カロリーと消費カロリーを考え、生活習慣を見直せば、痩せない人はいないと思っておりますが、遺伝子レベルで太りやすい人は確実に存在します。

先程、熱を発生させるためにエネルギーを消費する「褐色細胞」の話をしましたが、この褐色細胞の中にあるUCP1を問題なく作れる人と作れない人で、太りやすい体質かどうかが区別できます。

なぜなら、正常なUCP1を作れない人は、作れる人よりも熱を作る能力が低くなります。

どのくらい低くなるかというと、正常にUCP1を作れる人よりも一日の消費カロリーが100キロカロリーも少なくなると言われています。

100キロカロリーと聞くと少なく感じるかもしれませんが、同じ生活習慣で同じ食事を摂取した場合に、UCP1が作れる人と作れない人とでは1年間で体脂肪が5キロ変わる計算になります。

また、UCP1が正常に作れない人は、ただ太りやすいだけではなく、熱を上手に作れないため、女性に多くみられる低体温や冷え性にもなりすい傾向にあります。

但し、悲観することはありません。このUCP細胞は筋肉にもあることがわかっています。

つまり、筋肉を増やすことができれば、UCP細胞も比例して増えるということです。

UCP細胞を多く含む速筋繊維と遅筋繊維

それでは、早速トレーニングをスタートしていただいてもよいのですが、もう少しだけより効率よく体質を改善するポイントを記述していきます。

少し基本的な話になりますが、筋肉には「速筋繊維」と「遅筋繊維」が存在します。その中でも、UCP細胞は速筋細胞に多いことがわかっています。

つまり、体質を改善するトレーニングをするのであれば、速筋繊維が増えるトレーニングを行う方が良いということです。

皆様がイメージしやすいトレーニングとして、マラソンなどの持久的トレーニングは遅筋繊維を増やします。

それに対し、高重量のものを持ち上げるようなウェイトトレーニングは瞬発的な要素を多く含むため、速筋繊維を増やします。

速筋繊維を増やすトレーニング方法

ウェイトトレーニングで速筋繊維を増やしたい場合には、いくつかのポイントがあります。

・高重量のウェイトトレーニングを行う。

高重量のものを持ち上げるには、瞬発的に力を入れることが不可欠です。この瞬発的な力が速筋繊維を増やします。

・スピードを上げてトレーニングを行う。

1つ1つの動作をゆっくりと行うのではなく、軽い重量で素早くトレーニングを行うことも速筋繊維を増やすことにつながります。

・意識してトレーニングを行う。

持久的トレーニングの代表であるマラソンなどは、常に筋肉に力を入れることなどを意識して行いませんが、瞬発的なトレーニングをする場合には使う筋肉を意識して行う方が最大限の力が発揮でき、かつ速筋繊維も増えるといわれています。

新発見!サルコリピン

昨今、UCPと同様に熱を生み出すタンパク質が筋肉で発見されました。

それが、サルコリピンです。

この物質は、筋肉の中にあるため、筋肉を増やせばサルコリピンの量も増えると言われています。UCPは筋肉の中でも速筋繊維に多いため、サルコリピンとは異なります。

速筋繊維を増やすトレーニングが苦手な女性でも、筋肉量を増やせば、女性の悩みでもある低体温や冷え性を直せる可能性があるということです。

トレーニングで気を付けたい馴化

それでは早速トレーニングを始めてみましょう。

そこで、まず襲ってくる壁が筋肉痛です。この筋肉痛という壁を超えていくと、順調に筋力増加や筋肥大が行われます。

しかし、ある一定まで行くと今度は、馴化が始まります。馴化とは、いわゆる「慣れ」です。この状態になると、同程度の刺激ではさらなる筋力増加は期待できなくなります。

そこで、違う角度から刺激を与えてあげることが重要です。

トレーニング方法を変えてみたり、負荷を強くしたり、回数を多くするなどの工夫が必要になります。

片手、片足ずつ行い筋力を最大限使う

筋力トレーニングには両手両足で同時に行うものもあれば、片手片足で行うものもあります。

どちらも同じように思えてしまいますが、実は、片手片足ずつトレーニングを行った方が最大限に筋力を使うことが出来ます。

片手片足での使用筋肉量を100%とした場合、両手両足で行うと90%になると言われています。

筋肉量はトレーニングの総量で決まる

筋肉は重いものを持ち上げた方がつきやすいと考えられていますが、軽い重量でも回数を増やすことで高重量と同等の筋肉量がつくという理論があります。

つまり、筋肉量のつき方はトレーニングの総量で決まるという理論です。

例えば、100kgのベンチプレスを1回あげるのと、1kgの重りを100回あげるのとでは効果は同じになるということです。低強度のトレーニングでも回数を増やし総負荷量を高めることで、高強度トレーニングと同等の筋肉増量が期待できます。

ちなみに、総負荷量はトレーニングの強度(重量)×回数×セット数によって決まるとされています。

前項にて、軽負荷でも体を動かす方が熱量は発生されると記述した通り、軽負荷で回数を増やすことで、熱量も発生し筋肉量も増える一石二鳥のトレーニングが出来るということです。

先ほど、軽負荷でも体を動かす方が熱量を発生させると伝えた通り、軽い負荷で回数を増やすことで、熱量も発生し筋肉量も増える一石二鳥のトレーニング方法と言えます。

但し、トレーニング理論などは日々更新されているため、今日正しかったことが明日は間違いになることも多々あります。

色々な方法を試し、自分に合ったトレーニング方法を見つけましょう。

まとめ

健康や理想のために、日々トレーニングをすることは素晴らしいことです。

しかし、そのトレーニングも筋肉だけではなく、骨や関節、内臓器官などにも目をむけなくてはなりません。高負荷のトレーニングは筋肉だけでなく、骨や心臓にも多大な負荷がかかります。

筋肉が耐えられても、他の部位が耐えられなければ健康な体を手にすることはできません。それどころか、運動が出来なくなってしまう可能性もあります。

筋肉以外の部位も最大限力を発揮してもらうために、睡眠や食事にもしっかりと目をむけましょう☆

- 最新の投稿

-

アクセスランキング

- 人気のタグ

- アーカイブ

-

2025年開く

2024年開く

2023年開く

2022年開く

2021年開く

2020年開く

2019年開く

2018年開く

2017年開く

※Sports24LINEにご登録されても、会員様同士が繋がる事はございません。

無料体験のお申し込みをLINEから簡単に出来たり、当ジムからの重要なお知らせのみを配信させて頂きます。